教学单位:必赢网络游戏平台 专业名称:法学 案例类型:自编

课程名称: 《国际法学》 授课教师:马 文 授课对象:大二学生

课程介绍:

《国际法学》一直是我国法学本科专业核心课程之一,是国际私法和国际经济法的基础。基于专业必修课的地位,本课程面向法学专业二年级本科生开设。本门课以国家之间的关系作为主要调整对象,对于学生了解国际公法是国家进行国际交往的行为规范,是国家必须遵守的法律原则和规则,具有重要作用。对于学习和掌握国际法的基本理论和基础知识,并在以后的工作中能运用它们维护我国的权益,服务于我国的现代化建设,也有重大意义。

课程特色:

国际法的教学内容涉及不同国家政治制度的对比、国际政治经济新秩序的确立、国家之间领土争端的解决、国家主权的维护等问题,而正确理解这些问题需要运用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、方法和观点、需要以爱国主义作为情感支撑、需要以国际法治作为现实基础,还需要以人类命运共同体的理念作为蓝图目标。

案例背景:和平共处五项原则对解决当今国际局势具有重要的现实意义和指导作用。在全球化深入发展、国际关系复杂多变的背景下,这一原则为处理国家间关系提供了根本遵循。首先,互相尊重主权和领土完整有助于化解领土争端和主权冲突,维护国家独立与尊严;其次,互不侵犯、互不干涉内政为各国提供了平等对话的基础,避免霸权主义和强权政治,促进国际关系民主化;再次,平等互利原则推动各国在经贸、科技等领域的合作,实现共同发展;最后,和平共处倡导通过对话而非对抗解决争端,为应对地区冲突、恐怖主义等全球性挑战提供了和平路径。在当前多极化趋势下,和平共处五项原则不仅是中国的外交密码,也为构建人类命运共同体、推动全球治理体系改革提供了中国方案,彰显了其时代生命力。

案例描述:结合课程教学目标、教学内容、教学方法、教学实施过程、教学创新、思政融入及教学评价等多方面详细描述案例内容。涉及网络资源请提供链接及截图,共享公开案例要注明出处。

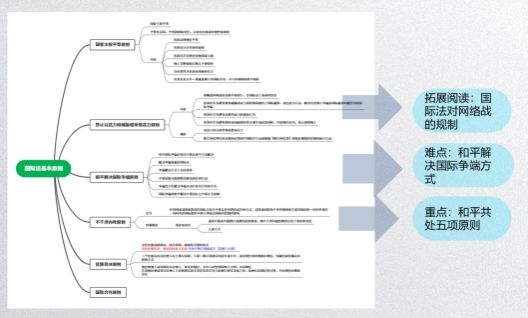

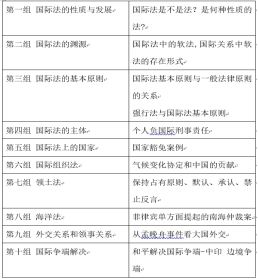

展示案例选取的是马工程教材《国际公法学》第四章《国际法基本原则》第一节国际法基本原则概述中的“和平共处五项原则的地位与贡献”。本节课采用情景导入、思政融合、归纳总结来开展教学,思政元素通过结合习近平法治思想中的“坚持统筹推进国内法治和涉外法治”以及习近平总书记在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话展开。

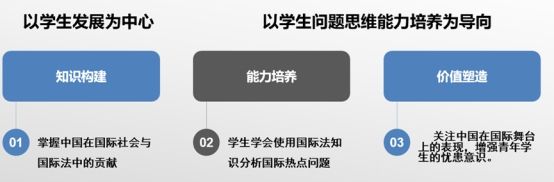

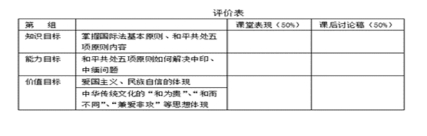

一、课程教学目标:

(1)知识目标:通过本课程的学习,使学生掌握国际公法的基本原理和基本制度,掌握国际法各个领域如领土法、海洋法、空间法、国际组织法、外交关系和领事关系法中的规则和制度。

(2)能力目标:通过本课程的学习,使学生掌握国际公法的学习方法,学生知识应用能力和迁移能力,学会从国际法的角度对国际热点问题和相关案例进行分析。

(3)价值目标:第一,学生使用马克思主义历史唯物主义和辩证唯物主义学习国际法制度的同时,培养学生形成正确的人生观、价值观,弘扬社会主义核心价值观。第二,厚植爱国主义情怀,让学生了解中国在国际规则制定、参与中的作用,通过案例体现的中国力量、中国精神,向学生展示中国的大国担当,提高学生的爱国主义情怀。第三,以时政热点引导学生关注时事、关注中国在国际舞台上的表现,增强青年学生的忧患意识。

二、教学整体设计思路

1.多角度挖掘《国际法学》课程中的思政元素,

通过多角度挖掘本课程中的思政元素,力求实现“专业知识传授”“专业能力培养”和“正确价值引领”的有机衔接。通过积极挖掘国际法历史、国际法规则文本、专业案例及国际法学者中的思政元素,让学生对使用国际法解决国际纠纷、如何在外交舞台上发挥大国作用、如何保护本国主权利益不受侵犯,并在此过程中完成专业知识和思政育人目标双向融合。

2.整体教学设计—精准融入课程思政设计。

结合国际法课程思政的目标取向,课程教学过程遵循“法律文本解释——法律价值引导——立法实践回归”的教学设计思路,将思政元素嵌入国际法知识体系。课前:通过调查问卷及与学生单独交流,识别学生育人需求,完成思政方案。通过学习通、中国慕课网等平台了解学生学习习惯,制定线上教学计划。课中:精确供给、因材施教,将思政元素、案例融入课堂教学,实现专业知识与育人目标的有机融合。课后:因势而动,教学改革。分析总结课程思政实施实效,推动课程思政可视化考核标准落地。通过课前调研、课中表现与课后反馈,实现思政元素与学生思想的同频共振。

三、教学实施具体如下:

(一)课前准备

1.教师准备

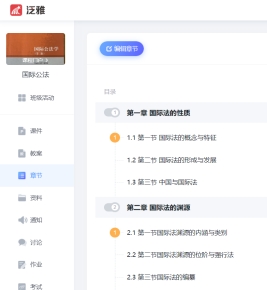

(1)教师将课程资料(教学课件、教学资料、视频等)上传至“学习通”,让学生提前进行预习。

(视频来源:学习强国)

(2)精心设计教学过程。

(3)准备课后巩固拓展内容,如司法考试真题、理论拓展、热门问题讨论资料等。

2.学生准备

(1)学生预习“学习通”平台上的课程资料

(2)完成预习,自查预习效果,带着问题进入课堂学习。

教学意图:教师提前备课,做好课程教学的顶层设计,可以提高课堂授课效率。学生利用碎片化时间进行预习,带着问题进入课堂,提升学习效果。

(二)案例导入、提出问题

首先对上一节课授课内容国际法基本原则进行回顾。其次播放视频影片讲述和平共处五项原则的产生过程,同时提出问题“和平共处五项原则在国际法中的地位是怎样的?”通过对二者关系的讲解,同学们我国提出的和平共处五项原则与《联合国宪章》的基本原则和《国际法原则宣言》的内容具有高度契合性,并且丰富和发展了国际法的基本原则。

(三)内容讲解、思政融合

课程内容中有三个思政融合点:

1.和平共处五项原则的提出,既是广大发展中国家在二战后渴望建立平等的国际关系的诉求,也是中国作为发展中国家的担当,顺应了时代要求也促进了各发展中国家的合作。

2.和平共处五项原则的具体内容,即互相尊重主权完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处,中华传统文化的“和为贵” “和而不同”“协和万邦”“兼爱非攻”等思想在国际关系中的展现。

3.和平共处五项原则与国际法基本原则的关系,体现出我国的相关法律规则体系与国际惯例保持一致,体现了东方智慧,反映了国际法的本质要求,通过讲解增强学生对中国传统文化的文化自信。

(四)课后阶段

布置作业:1.完成学习通同步课后练习题;2。完成一篇“和平共处五项原则对国际法的贡献”的个人心得(500字左右)。依据课后作业和心得体会进行课后评价。

反思与总结:

习近平总书记在和平共处五项原则发表 60 周年纪念大会上所指出的,和平共处五项原则,作为一个开放包容的国际法原则体系,不仅高度概括了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系的本质特征,而且集中体现了主权、正义、民主、法治、和平与共赢等价值追求。和平共处五项原则提出已经有60多年了,但仍具有强大生命力,仍然是国家之间建立良好国际关系基本准则之一。